E’ scaduta il 30 Novembre 2012 la

consultazione pubblica sulla Strategia Energetica nazionale o SEN.

Diamo atto al Governo, anche se ormai dimissionario, di aver tentato una rottura con il passato dando il giusto peso all’energia dopo anni di disinteresse e facili slogan da parte della politica (chi si ricorda del Rinascimento Nucleare?). Dopo 24 anni il MISE era al lavoro per l’emissione di un nuovo Piano Energetico Nazionale accettando contributi anche da attori diversi da quelli che in genere vengono consultati in audizioni più o meno pubbliche dal Parlamento o nelle sale del ministero. E’stato possibile infatti, inviare le proprie osservazioni compilando un

questionario appositamente predisposto sul sito del MISE

Tuttavia è lecito esprimere dubbi sulla reale incisività di tali contributi sulla successiva stesura definitiva del SEN, semmai ve ne sarà una visti gli ultimi accadimenti politici. Innanzitutto il documento posto in consultazione è ampio, complesso, composto da luci ed ombre. Ambiguo sui alcuni punti e chiarissimo su altri. Le ossevazioni sono, al contrario, accettate su 24 puntuali questioni che, pur affrontando i temi principali, non consentono al commentatore di esprimere un contributo critico coerente ma tendono a frammentarlo in un insieme di asserti molto specialistici incanalandolo su un sentiero predefinito dalle linee guida ministeriali.

Sebbene in un primo momento avessimo pensato di rispondere al questionario, in considerazione del fatto che le proposte di KiteGen in merito alle strategie energetiche nazionali sono per loro natura organiche e coerenti e già

delineate da tempi non sospetti, di molto precedenti alla decisione di progettare una SEN, abbiamo preferito non farlo e plaudire all’

iniziativa di ASPO Italia, che risposto ad alcune delle questioni poste dal SEN, in particolare segnalando quella che dal punto di vista KiteGen è la lacuna più evidente, ovvero la mancanza dell’eolico troposferico tra le tecnologie energetiche innovative considerate d’interesse strategico nazionale.

Alla frammentazione imposta dal questionario SEN vogliamo comunque contrapporre la nostra valutazione della strategia energetica del MISE e la nostra visione che risulta alternativa su numerose tematiche.

La SEN è architettata su 7 tematiche fondamentali, Efficienza energetica, Mercato nazionale del Gas e ruolo di HUB Sudeuropeo, Sviluppo energie rinnovabili, Sviluppo infrastruttura e mercato elettrico, Ristrutturazione di Raffinazione e Distribuzione carburanti, Produzione nazionale di idrocarburi, Modernizzazione del sistema di Governance.

Su tutte incombono gli audaci obbiettivi che si vorrebbero traguardare, che superano quanto richiesto all’Italia nell’ambito del pacchetto UE Clima Energia o 20-20-20 che richiede al Paese entro il 2020 una riduzione del consumo di energia primaria del 20% rispetto al trend calcolato in assenza di misure correttive, una riduzione del 18% delle emissioni di gas serra rispetto al dato 2005 (575 MTon CO2eq) ed una percentuale del 17% del consumo energetico coperto da fonti rinnovabili. Il MISE fissa i seguenti obbiettivi:

1) Riduzione del 24% rispetto ai consumi energetici attesi al 2020 in assenza di mitigazione (209 MTep)

2) Quota rinnovabili su consumo totale 20% (dal 10% del 2010)

3) Riduzione gas serra del 19% (da 575 MTon CO2 eq del 2005 a 466)

Tutto ciò dovrà avvenire contemporaneamente ad una riduzione delle bollette energetiche a livelli europei (-20% per il gas e -40% per l’energia elettrica), alla trasformazione del paese in un HUB del gas in grado di veicolare verso il nord europa alcuni miliardi di metri cubi annui di gas naturale ed all’alleggerimento del costo delle importazioni di materie prime energetiche di 14 mld euro rispetto ai 62 attuali

Sostanzialmente tutto ciò implica che al 2020 i consumi energetici nazionali dovranno ridursi dai 165 MTep del 2010 a 155-160 MTep mentre i consumi lordi di energia elettrica dovranno crescere dai 346 TWh del 2010 ai 360 per favorire la decarbonizzazione dei settori civili e trasporti mediante la sostituzione di fonti fossili con climatizzazione a pompa di calore e trazione elettrica e che la produzione domestica di idrocarburi dovrà raddoppiare. Inoltre le infrastrutture del gas (rigasificatori, gasdotti, stoccaggi) dovranno essere potenziate e l’assetto delle società di gestione corretto in modo da favorire la concorrenza. Quest’ultimo impegno è considerato fondamentale poichè dal maggiore prezzo del gas sul mercato italiano discende anche il maggiore costo del kWh essendo la maggior parte della produzione termoelettrica generata da impianti che utilizzano tale combustibile. Si fa anche troppo affidamento sull’eventualità che l’aumento di produzione di idrocarburi in Nordamerica, legato al fracking ed allo sfruttamento di risorse non convenzionali possa beneficiare presto anche l’europa. Gli squilibri, attualmente presenti sui mercati regionali del gas, stanno abbassando il prezzo spot del GNL perchè gli Usa, grazie al fracking, non importano più GNL che ora viene piazzato sottocosto in Asia ed Europa (a chi ha le infrastrutture di rigasificazione ovviamente, il cui sviluppo quindi occupa in SEN un posto d’onore). Gli effetti di tali squilibri saranno duraturi o solamente temporanei? I maggiori costi economici ed ambientali di estrazione del gas non convenzionale dovranno presto o tardi emergere. La scommessa su gas abbondante a basso prezzo è quantomeno ingenua. Le risorse non convenzionali sono ingenti ma saranno messe sul mercato a prezzi compatibili con i loro alti costi di estrazione e di accettabilità sociale. Pertanto il progetto di sviluppo del gas naturale presente in SEN è certamente strategico ma va ridimensionato su due aspetti. E’giusto diventare un paese di transito e diversificare le modalità di approvvigionamento troppo sbilanciate sul pipeline ma è necessario tenere conto della maggiore sicurezza energetica garantita dai contratti take or pay e dalle pipeline, in particolare quelle non passanti per paesi di transito con un passato di ricatti energetici. Tale sicurezza si paga con una minore flessibilità. La raccomandazione per il MISE è di mantenere questo tipo di fornitura per una percentuale di volume di gas compatibile con i consumi interni ed affidarsi allo spot per una percentuale simile ai volumi che si pianifica di esportare verso il nordeuropa tramite il gasdotto transitgas. Pertanto le azioni da intraprendere potrebbero essere:

1) collegamento diretto con Balcani e Turchia per potersi allacciare al south stream e/o a flussi di gas provenienti dal Caspio e dal Golfo Persico.

2) Ridimensionamento della capacità di rigasificazione da aggiungere agli attuali impianti. Può essere sufficiente un apporto aggiuntivo pari alla capacità del transitgas, quindi una coppia di rigasificatori. Il posizionamento in alto Adriatico ed in alto Tirreno potrebbero consentire minori costi infrastrutturali poichè questo gas dovrebbe fluire verso nord. In alternativa il posizionamento di una unità in Sardegna consentirebbe la metanizzazione dell’isola ma richiederebbe un allaccio al continente ed eventualmente una diramazione per la Corsica.

L’altro aspetto è legato al potenziamento dell’impiego di metano per autotrazione. Oltre i vantaggi ambientali, al risparmio di importazioni petrolifere, al conseguente ridimensionamento ed efficientamento della capacità di raffinazione ed agli effetti di diversificazione ed efficientamento sulla rete di distribuzione, questa soluzione consentirebbe di utilizzare volumi di gas non più impiegati nel settore elettrico e civile per far spazio all’aumento di produzione delle fonti rinnovabili ed all’efficienza e di compensare un possibile scenario di volatilità dei prezzi del gas legato ad intervenuti fattori di costo della risorsa non convenzionale cui si è accennato oppure l’interruzione di un canale di fornitura. La caratteristica bifuel dei mezzi a metano consente infatti di utilizzare sempre il combustibile più a buon mercato.

Sugli altri obbiettivi generali della SEN si può essere d’accordo (esclusi quelli legati alla produzione di idrocarburi nazionali sui quali ci allineiamo alle critiche di ASPO) ma quanto si propone per la relativa attuazione non entusiasma.

Innanzitutto lo scenario tendenziale “non mitigato” al 2020 è una classica proiezione econometrica basata su un tasso di crescita dell’economia nei prossimi 8 anni sulla cui entità (1,4%) si stenta a credere stante la crisi attuale e la mancanza di prospettive economiche. Per quanto il MISE si sia applicato proponendo l’implementazione delle migliori pratiche nell’ambito dell’efficienza energetica, prevedendo il potenziamento dei certificati bianchi, delle normative edilizie ed industriali e degli incentivi in conto termico, c’è il rischio che il previsto calo dei consumi energetici di 5-10 MTep avvenga comunque per un processo spontaneo legato alla crisi; del resto, rispetto al picco dei consumi energetici avvenuto tra il 2005 e il 2006 ad oggi esso si è ridotto di 15 MTep solo in piccola parte attribuibili a politiche governative come i certificati bianchi, le rottamazioni e le normative sugli standard energetici.

Ma il punto più interessante è senz’altro come realizzare l’obbiettivo 2. Come anticipato questo significa aumentare di 16-17 MTep il contributo delle rinnovabili dagli attuali 18. Di questi da 9 a 11 sono attesi dall’aumento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (+ 50-60 TWh al tasso di conversione convenzionale odierno pari a 0,183 MTep/TWh) altri 1,5 provengono dall’applicazione della quota del 10% di biocarburanti sul totale dei consumi per autotrazione e altri 5-6 MTep dalle rinnovabili termiche, principalmente caldaie a biomasse e solare termico.

A mio avviso l’arditezza degli obbiettivi contrasta con le ridotte disponibilità di incentivi annui previsti a regime (solo 2,5 mld per le fonti elettriche e 2 mld ripartiti quasi equamente tra le rinnovabili termiche e i biocarburanti) L’esiguità degli incentivi è giustificata dalla previsione di rapido raggiungimento della grid parity per il fotovoltaico e dalla ipotesi che si possano ottenere in modo sostenibile biocarburanti e biomasse per un totale di 6-7 MTep.

Per l’ambito elettrico non si tiene dovuto conto delle problematiche di dispacciamento introdotte dalle fonti rinnovabili intermittenti, le uniche che negli ultimi anni hanno avuto tassi di crescita compatibili con l’obbiettivo proposto dalla SEN, problematiche che devono essere risolte con sostanziosi investimenti sulla rete e, in prospettiva con la smart-grid, una cosa vaga di cui molto si parla ma nessun paese ancora ha, di cui la SEN non azzarda a calcolare i costi complessivi nè a dire chi dovrà pagarli. Anche la grid parity del FV, non lo è sulla base del costo industriale del kWh ma su quello di distribuzione, il che significa,considerando che la composizione della bolletta è per metà oneri di rete e di varia natura, che anche se non si erogano incentivi, in compenso non si pagano gli oneri che vengono spalmati sugli altri utenti, l’effetto è lo stesso. Tutto ciò contrasta con uno degli obbiettivi più importanti posti dalla SEN, la riduzione dei costi dell’energia.

Per l’ambito biomasse/biocarburanti si può affermare che l’evenienza di produrre tali quantità di biocombustibili senza confliggere con le esigenze alimentari dei paesi produttori delle materie prime utilizzate nella produzione di biofuel (considerando che anche gli altri paesi europei hanno l’obbiettivo del 10%) è abbastanza remota, come anche si è osservato in sede di UE prevedendo la possibilità che l’obbiettivo del 10% venga sospeso. Il tutto è legato alla possibilità di un’affermazione rapida dei biocombustibili di II e III generazione, prodotti dal processamento della lignina o da alghe, quindi non in conflitto con le esigenze alimentari. E’lecito anche dubitare della piena attuabilità in modalità sostenibile dell’aumento di sfruttamento delle risorse forestali per l’attuazione dell’obbiettivo definito per gli usi termici. Anche se questa esigenza non è in conflitto con le esigenze alimentari, l’eventualità di una cattiva gestione forestale, con riduzione del manto boschivo per ottenere maggiori quantità di biomasse ad uso termico è un rischio da scongiurare, tenendo anche conto del dissesto idrogeologico che caratterizza la nostra penisola. L’approccio sarebbe criticabile anche se si prevedesse di importare biomasse a basso costo da paesi in cui la gestione forestale è necessariamente ancor meno sostenibile.

Non ci soffermiamo sul punto 3) che discende dal successo degli obbiettivi 1 e 2.

Non invidio affatto i tecnici del MISE che si sono dovuti impegnare per scrivere qualcosa di sensato in una situazione che va verso il disastro economico ed ambientale.

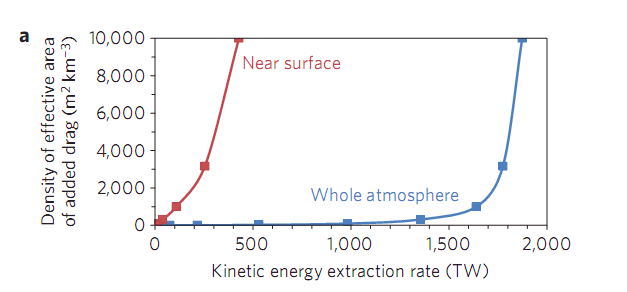

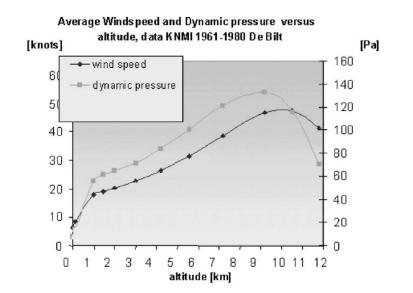

Io da parte mia, prendendo a riferimento il piano industriale KiteGen ho fatto presto a calcolare che partendo da una prima farm da 150 MW esercita ad un costo del kWh pari al prezzo medio sul mercato elettrico, considerando un tasso di apprendimento annuo che consenta un miglioramento delle performance tale da raggiungere le 3400 ore equivalenti al 2020 (solo la metà del massimo teorico) e ipotizzando un tasso di crescita annuo delle installazioni del 100% (inferiore a quello registrato dal fotovoltaico anche se l’IRR di quest’ultimo, all’epoca dei conti energia più generosi, sarebbe stato paragonabile a quello di una kite farm) si otterrebbe al 2020 una produzione di 65 TWh, senza necessità di incentivi nè di costosi adeguamenti alla rete. E lo si farebbe con una tecnologia italiana, generando molti più posti di lavoro di quelli ipotizzati in sen per lo sviluppo dell’oil&gas domestico (che è un settore molto capital intensive) e senza i rischi di devastazioni ambientali tipiche di quest’ultimo.

L’energia così prodotta consentirebbe:

1) superare l’obbiettivo SEN dei +60 TWh di energia rinnovabile senza dover aumentare il peso degli incentivi in bolletta e senza necessità di investimenti a lento rientro in smart-grid. Una rete di KiteGen farm, grazie al monitoraggio costante dei flussi di vento ad alta quota, che consente di prevedere e bilanciare accuratamente la produzione, ed alla soluzione di stoccaggio locale basata su supercondensatori è essa stessa una smart-grid.

2) ridurre le importazioni di energia elettrica di 5 TWh

3) disporre, nell’ipotesi qui riportata di potenziamento delle infrastrutture, di circa 33 Gmc di gas da esportare o spostare al settore dell’autotrazione, rendendo anche più sostenibili i trasporti e riducendo la necessità di importare petrolio, di cui non si prevede una discesa dei prezzi.

4) traguardare l’obbiettivo 20-20-20 di riduzione delle emissioni di CO2.

Ma la grande prospettiva consiste nel favorire l’affermazione di un nuovo modello italiano di gestione delle risorse energetiche, capace di affermarsi in Europa e di competere nel mondo. Un modello che si basa sul coprire la maggior parte dei consumi energetici con energia elettrica rinnovabile ove possibile e di spostare sul gas i consumi meno adatti alla penetrazione dell’elettricità, come i trasporti su gomma. Un modello che si rafforza con la presenza di aziende italiane in tutti i settori impattati. Abbiamo eccellenze italiane nella intera filiera del gas e nella progettazione e produzione di veicoli a metano; KiteGen si candida ad esserlo nei sistemi eolici d’alta quota per la produzione massiva di energia rinnovabile a basso costo.

Si è svolto ieri sera l’incontro tra la Regione Autonoma Della Sardegna e la rappresentanza di KiteGen Resarch guidata dal CEO Massimo Ippolito. La Regione Sardegna si è dichiarata interessata ad intraprendere il percorso proposto da Kitegen, che prevede il finanziamento con fondi per l’innovazione di una fase di sperimentazione della nuova tecnologia eolica d’alta quota sotto l’egida di un panel di esperti proposti dai soggetti interessati, tra i quali potrebbero esservi la Regione stessa, esponenti del mondo accademico, rappresentanti dei lavoratori, degli investitori interessati a rilevare gli stabilimenti di Portovesme, di utility o distributori di energia elettrica oppure di Alcoa stessa qualora decidesse di non vendere più. A fronte del buon esito della sperimentazione sarà avviata la costruzione di farm eoliche troposferiche per un totale di 600 MW, ovvero 200 unità kitegen stem da 3 MW, destinate ad alimentare il complesso di Portovesme fornendo energia elettrica ad un costo inferiore a 25 euro/MWh ritenuto competitivo da Alcoa.

Si è svolto ieri sera l’incontro tra la Regione Autonoma Della Sardegna e la rappresentanza di KiteGen Resarch guidata dal CEO Massimo Ippolito. La Regione Sardegna si è dichiarata interessata ad intraprendere il percorso proposto da Kitegen, che prevede il finanziamento con fondi per l’innovazione di una fase di sperimentazione della nuova tecnologia eolica d’alta quota sotto l’egida di un panel di esperti proposti dai soggetti interessati, tra i quali potrebbero esservi la Regione stessa, esponenti del mondo accademico, rappresentanti dei lavoratori, degli investitori interessati a rilevare gli stabilimenti di Portovesme, di utility o distributori di energia elettrica oppure di Alcoa stessa qualora decidesse di non vendere più. A fronte del buon esito della sperimentazione sarà avviata la costruzione di farm eoliche troposferiche per un totale di 600 MW, ovvero 200 unità kitegen stem da 3 MW, destinate ad alimentare il complesso di Portovesme fornendo energia elettrica ad un costo inferiore a 25 euro/MWh ritenuto competitivo da Alcoa. In serata il Presidente della Regione Sardegna Cappellacci incontrerà i nostri rappresentanti. Oggetto dell’incontro è la proposta Kitegen per Portovesme.

In serata il Presidente della Regione Sardegna Cappellacci incontrerà i nostri rappresentanti. Oggetto dell’incontro è la proposta Kitegen per Portovesme.